蒔絵とは漆工芸の代表的な加飾技法の一つです。漆で絵や文様を描き、漆が固まらないうちに蒔絵粉(金・銀などの金属粉)を蒔いて表面に付着させ装飾を行います。粉を蒔いて絵にするところから「 蒔絵(まきえ) 」と呼ばれています。

日本での蒔絵の起源はの奈良時代に製作された正倉院宝物の「 金銀鈿荘唐大刀(きんぎんでんそうからたち) 」の鞘の装飾に用いられた「 末金鏤(まっきんる) 」が始まりとされています。その後平安時代から「 蒔絵 」と呼ばれるようになり鎌倉時代に蒔絵の基本的な技法( 平蒔絵・研ぎ出し蒔絵・高蒔絵 )が完成しました。

蒔絵の基本的な技法は大きく分けて3種類( 平蒔絵・研出蒔絵・高蒔絵 )あります。その応用である肉合( ししあい )研出蒔絵、白木地を生かした木地蒔絵、そして蒔絵シールなどで知られる近代蒔絵をご紹介いたします。

漆で絵や文様を描き、漆が固まらないうちに蒔絵粉を蒔いて表面に付着させ、漆が乾いてから蒔絵粉が剥がれないように上から漆を塗り、漆が硬化したら蒔絵部分を研ぐことで蒔絵粉が光輝きます。その後磨きの作業で艶を出し蒔絵の完成です。詳しい内容は下部の〈 蒔絵の製作工程 〉でご覧ください。

桃山時代の傑作、京都・高台寺の霊屋( おたまや )や調度に描かれている「 高台寺蒔絵 」は平蒔絵技法で描かれています。

漆で絵や文様を描いてから蒔絵粉を蒔き、蒔絵粉が剥がれないようにその上から漆を塗るところまでは平蒔絵と同じ工程を行います。その後全面に漆を塗り込み、硬化した後に絵や文様の部分を研ぎ出すことで朧げで優しい印象の蒔絵を表現することができます。

特徴としては蒔絵と塗り面(地)が同じ高さです。山水図では遠方に見える山を、写真では水中で泳ぐ金魚を表しています。

ちなみに最初に描かれた蒔絵は研出蒔絵と言われています。時代が特定できる最古の国宝「 宝相華迦陵頻伽蒔絵?冊子箱( ほうそうげかりょうびんがまきえそくさっしばこ ) 」に描かれいるのは研出蒔絵です。名前は違いますが「 金銀鈿荘唐大刀(きんぎんでんそうからたち) 」の鞘の装飾に描かれている「 末金鏤(まっきんる) 」も研出蒔絵に共通した技法が用いられています。

立体的に見せたい部分に高上用の下地となる漆を塗りつけ乾燥してから平蒔絵を描きます。高上用の下地の素材で「銀上(ぎんあげ)」「錆上(さびあげ)」などと呼び方が変わります。高蒔絵は下地を用いるため研ぎの工程が増えることで絵や文様以外の素地や塗面に傷を付けないように研いでいきます。蒔絵の種類の中では最も難しい技術が必要になります。鎌倉時代の国宝「 梅蒔絵手箱 」が初期の作例です。下の写真では葛の葉の部分が高蒔絵で描かれています。

肉合研出(ししあいとぎだし)蒔絵は最も工程が多く高い技術が必要にです。高上げした部分( 高蒔絵 )と背景の部分( 研出蒔絵 )の面の仕上げの漆を同時に塗り研いで仕上げます。そのため高蒔絵と背景の部分は滑らかな面になっています。山水図のような複雑な表現に用いられます。

代表的な作品として国宝「 初音調度(はつねのちょうど) 」の霞や岩の部分に用いられています。下の写真では奥の山の部分が研出蒔絵、手前の岩の部分が高蒔絵でその境界が滑らかに描かれています。

白木地(しらきじ・漆を塗っていない木地)に蒔絵を描く技法です。蒔絵は一般的に漆塗面(漆器)に描きます。蒔絵を行わない漆塗面の部分に漆がついてしまっても乾く前に拭き取れば問題ありませんが白木地に漆がつくと漆を吸い込み汚れてしまいます。また研ぎの工程でも白木地に傷がついてしまいます。そうならないために錫金貝(すずかながい・錫の薄板)を養生として蒔絵を描く部分だけ切り抜き白木地に貼り付けて蒔絵を描きます。

「シルクスクリーン印刷」や「パッド印刷」で蒔絵の風合いを出したものです。スクリーン蒔絵とも呼ばれます。使用する蒔絵粉も手描きのものとは異なります。ボールペンやお椀、最近だと蒔絵シールとしてよく見かけます。

※うるしアートはりやでは近代蒔絵を行っていないので写真のご用意がございません。

蒔絵は「 漆 」と「 蒔絵粉 」で描くと言われますがそもそも漆とはなんでしょうか。そして蒔絵粉の種類・金粉というと想像はできますが実際見たことがある人は少ないんじゃないかと思います。そして蒔絵は加飾( 飾りを加える・装飾の要素を追加する )ものですから蒔絵を描く土台が必要になります。ちなみにその土台のことを私たちは「 素地( そじ ) 」と呼んでいます。うるしアートはりやでよく使う素地「 蝶貝 」「 琥珀 」「 鼈甲 」「 木地 」についてご紹介いたします。

写真の漆は生漆( きうるし )と言ってウルシの木から掻き取った樹液からゴミや木片を取り除いたものです。この漆を精製して様々な漆を作ります。何も加えていない漆なので肌につくと一番かぶれます。出したては乳白色な薄い茶色ですが数秒で濃い茶色に変色していきます。

ウルシの木は主に日本・中国・朝鮮半島・ベトナム・タイ・ミャンマーなどの東アジア〜東南アジアにかけて分布しています。原材料の漆が取れることでアジアで漆工芸が盛んになります。日本の漆工芸では日本・中国・朝鮮半島で取れるウルシ科ウルシ属の「 ウルシノキ 」から取れた樹液を漆として使用しています。「 漆 」という漢字は〈 さんずい 〉に〈 水 〉という文字が入っています。これは木から樹液が滴り落ちている様子を表したもので「 うるし 」という読みは「 ウルワシ( 麗し ) 」「 ウルオイ( 潤い ) 」からきたと言われています。そう呼ばれるほど漆塗りの面に触れていただくとそのしっとりとした親しみのある肌触りを感じていただけます。

また漆の特徴として固まるのに時間がかかりますが一度固まると酸やアルカリなどの影響を受けない熱の絶縁性が強いという特徴をもっています。二千年以上前の漆器が発掘されても漆が腐ったり溶けたりした痕跡がないほど漆は強い素材です。

蒔絵において漆とは蒔絵粉などとの接着剤のため、艶を出すため、塗面の強度を増すために使用されます。

生漆( きうるし )、朱合漆( しゅあいうるし )、弁柄漆( べんがらうるし )、色漆( いろうるし )など用途によって使い分けています。

写真は朱合漆( しゅあいうるし )と言って生漆に「 なやし 」「 くろめ 」と言った精製を行い飴色の褐色透明になった「 くろめ漆 」に透明性や光沢を増すために20%〜30%の油を入れたものです。

よく使う漆や色漆を調合した場合は磁器の皿に入れて乾かないように和紙で蓋をします。

「 金粉 」・・・一見、きなこの様に見えるこちらが金粉です。純金に近い金粉を「 焼粉 」とも呼びます。

「 梨子地粉 」・・・同じ金粉の種類ですが作り方の違いで金色の輝きが変わります。

「 銀粉 」・・・うるしアートはりやでは月を表現する時に用いたり高蒔絵の下地として使用します。銀蒔絵は使用しているうちにくすんできてしまうのでシルバー磨きで優しくこすると輝きを取り戻します。

色漆を硬化させて粉末にした乾漆粉も蒔絵粉の一種です。金属の塊をヤスリで細かく擦りおろしそれを丸めた「 丸粉 」、丸粉を押し潰した「 平目粉 」、さらに薄く伸ばした「 梨子地粉 」、金箔の端の部分( 切廻箔 )を粉状にした「 消粉 」など形・サイズもいろいろです。基本的に金粉や銀粉と呼ばれるものの形は「 丸粉 」です。丸粉は蒔絵の研ぎや磨きの工程で輝きます。

螺鈿は「 薄貝 」と「 厚貝 」に分けられ使用目的に応じて適度の厚さに調整されます。「 薄貝 」は煮貝法によって貝の層を剥がし製作します。「 厚貝 」は鏨や糸ノコギリで文様に切りヤスリで形を整えて使用します。

写真はアワビの貝殻とアワビの薄貝です。アワビは強く色が出ますが黒い線が入っているので加工して使える場所が少ないです。

( 左 )夜光貝の薄貝と( 右 )アワビの薄貝です。背景が黒にした部分は青くなります。

螺鈿細工として使用する場合は薄貝に炭を塗り色を出します。炭を塗ったものを横に置きました。

「 白蝶貝 」・・・大きさが30cm以上にもなる大型種です。貝殻は大きく厚く白い絹のような内面にあらわれる虹色の輝きは見る人を惹きつけてやみません。古くからヨーロッパやアメリカでは工芸品、高級な飾りボタンやナイフ・フォークの柄の材料として珍重されてきました。貝殻内面( 真珠光沢の面 )の周縁部が白いものを「 シルバーリップ 」、黄味がかっているものを「 ゴールドリップ 」と呼びます。シルバーリップからはまったく黄色味がないホワイト・シルバー系の真珠が、ゴールドリップからはイエロー・クリーム・ゴールド系の真珠が出来ます。オーストラリア、インドネシア、フィリピン、ミャンマーなどが主な生産地です。

「 黒蝶貝 」・・・黒蝶貝も大きさが20cm以上にもなる大型種です。色は緑色系を中心に赤、緑、黄色の色素が混合しており豊富なカラーバリエーションの真珠を生み出しています。ですので黒蝶貝から黒真珠も出来ますが「 黒蝶貝=黒真珠 」ではありません。( 黒蝶貝から銀白色の真珠も出来るためです。 )黒蝶貝の赤みがかった緑色は孔雀の羽根のように見る角度によって色調を変化させることから「 ピーコックグリーン 」と呼ばれます。黒蝶貝は活発的に動く貝のため綺麗な真円の真珠もありますがバロック( 個性的な形 )やサークル( 真珠に鉢巻を巻いたような形 )と言ったものも多く出来ます。主にタヒチで生産されています。

( 左 )黒蝶貝と( 右 )白蝶貝を縦55mm×横45mmの楕円型に加工したものです。白蝶貝のこのサイズは貴重になっています。

写真の左から「 橙・透明 」、「 橙・透明( サンスパングル ) 」、「 橙・透明( サンスパングル ) 」、「 橙・透明〜半透明 」、「 黄・半透明〜不透明 」、「 白・不透明 」。白い琥珀は「 ロイヤルアンバー 」と呼ばれています。

琥珀はバルト海沿岸地域・ドミニカ共和国が主な産地です。琥珀には大きく橙・黄・褐色・赤・白のものがあります。稀に青・緑がかったものも発掘されます。( かなり淡い色合いで黒地のものを背景にして確認します。 )琥珀は天然のものと加熱加工されたものがあります。加熱をすることで琥珀の中にある気泡が抜け透明度が増します。その際、気泡が琥珀の中ではじけて大変薄い亀裂が出来ます。そのことを「 サンスパングル( 太陽の煌き ) 」と呼びます。また琥珀を加圧加工し表面から染料を浸透させて色をつけることも出来ます。

( 左 )黄・透明の虫入りの琥珀と( 中・右 )染色された琥珀です。最近は染色技術が発達して今まで難しいと言われていた青い染色の琥珀も登場するようになりました。( 琥珀の元の色が橙・黄なので青を入れると緑・青緑色になってしまったため )

うるしアートはりやにあるもっとも大きい琥珀です。サイズは高さ13cm・胴回り27cm・重さ549gです。大きさをわかりやすくするため横に高さ4cmの白蝶貝のブローチを置きました。

琥珀を紙ヤスリでこすると松ヤニのような匂いがします。琥珀が樹液が固まって出来たものということが匂いからも感じられます。

鼈甲は古くから高級な装飾品として珍重されてきました。鼈甲は膠( にかわ )質を含んでいるため熱と圧力を加えて加工することが出来ます。独特な飴色の模様と光沢がありが比重が軽く温かみのある肌触りが魅力的な素材です。

写真右側の簪の半分には白甲( しろこう )と呼ばれるタイマイのお腹の面の甲羅を加工した茶色の模様がいっさい入っていない鼈甲が使用されています。

鼈甲は虫食いの恐れがあるため長期間ご使用されない場合は密閉袋に入れて保管してください。( うるしアートはりやでは密閉袋にお入れしてお渡しさせていただきます。 )

※鼈甲は「 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約) 」によって、海外への輸出入を禁止しております。今ある鼈甲素材は輸出入が停止される前に日本に輸入された素材を加工したものになります。

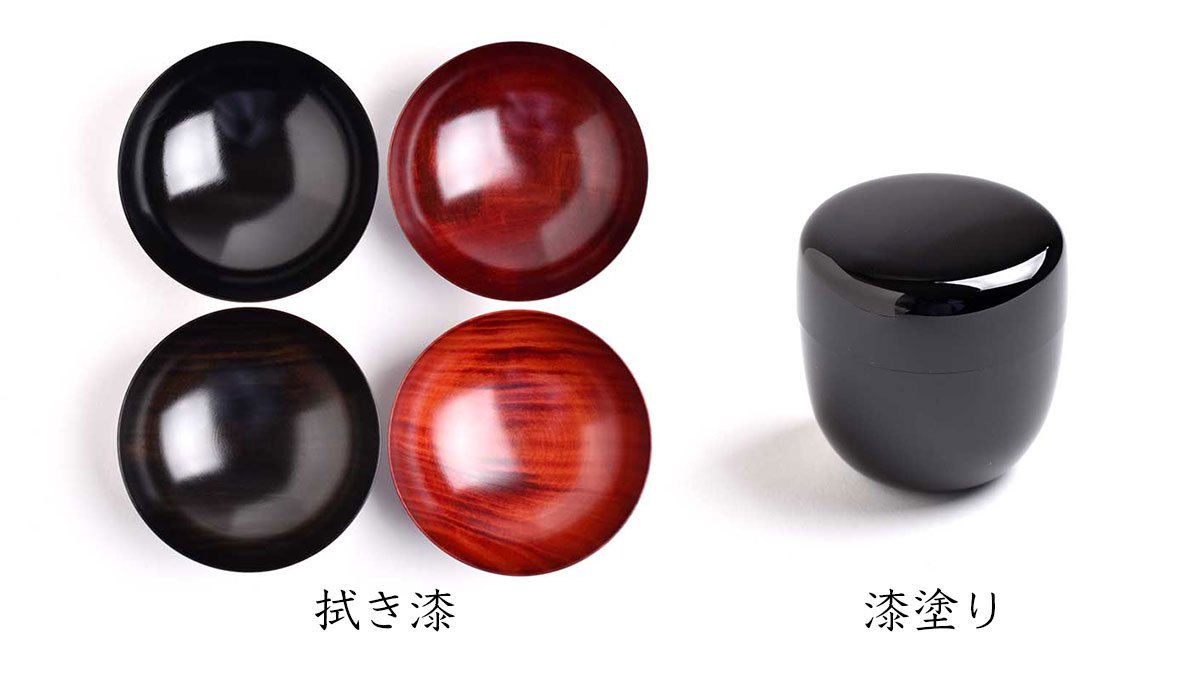

「 拭き漆 」・・・漆塗の一種で水や油から木地を守りつつ、木目の美しさを生かした漆り方です。木地に漆を薄く摺り込み均一に拭き取ります。それを何度も繰り返し行い漆の塗膜を作ります。木地表面の荒れや傷があるものは透けて見えてしまうので精度が高い木地でないと拭漆はできません。

「 漆塗り 」・・・漆を塗った器物の総称です。具体的に木地に下塗・中塗・上塗と漆を重ねて塗ります。上塗りには模様のない塗立仕上げと呂色仕上げ、模様が入っている「 変塗( かわりぬり ) 」があります。変塗は江戸時代に刀の鞘の装飾として発達しさまざまな工夫を凝らした技法が生み出されました。技法・名称は数百になると言われています。

蒔絵は平蒔絵・研出蒔絵・高蒔絵などの種類があり、さらに蒔絵の表現に深みを持たせる細かな「 蒔絵技法 」があります。

この蒔絵技法を知っているとどれだけ手が込んでいるのか蒔絵の作品を見た時に楽しみが広がります。

葉の葉脈や鳥の翼など境界線を表す部分に漆を塗らずに蒔絵粉を蒔く技法です。

下の写真では藤の花びらの筋と葉の葉脈が描割技法で描かれています。

蒔絵の工程で磨き仕上げが終わった後の蒔絵の上に平蒔絵で線を描く技法です。動物の毛や鳥の羽根をより印象的に仕上げるために行われます。

下の写真ではカワセミの顔・背中・肩の部分が付描技法で描かれています。

蒔絵粉を蒔いた後に針などの先端が鋭利なもので引っ掻いて細い線を描く技法です。

下の写真では富士山の下の金雲の部分が針描技法で描かれています。

夜光貝・アワビ貝・蝶貝などの貝殻を文様に切り、嵌め込むか貼り付ける技法です。螺鈿は「 薄貝 」と「 厚貝 」に分けられ使用目的に応じて適度の厚さに調整されます。「 薄貝 」は煮貝法によって貝の層を剥がし製作します。薄貝によく使われるアワビ貝や夜行貝が青いことから”青貝”とも呼ばれます。「 厚貝 」は鏨や糸ノコギリで文様に切りヤスリで形を整えて使用します。

蛇籠の部分が( 厚貝 )で描かれています。

メダカの目が( 薄貝 )、桜の花びらが( 厚貝 )で描かれています。

変塗(かわりぬり)の一種です。ウズラの卵の殻を酢につけて黒い模様を取り、形を整えて漆で貼り付ける技法です。漆は樹液のため元の色が透き通った琥珀色をしています。そこに白色の顔料を加えても真っ白にはならないので雪や白鷺など白く表現したい場合に卵殻塗で表現します。

下の写真では富士山の冠雪が卵殻塗で描かれています。

葉についた露の表現として用います。画鋲のような形をしているので銀鋲(ぎんびょう)とも呼ばれます。漆を塗って乾く前に銀露の出っ張った部分を下にして露を表現したい場所に置きます。

下の写真では萩や薄についた露を表しています。

大きめな平目粉(丸い金粉を小判型に押し潰したもの)を並べて貼り付ける技法です。

下の写真では香炉の天面の縁の部分に置平目技法が用いられています。

梨子地とは地蒔き( 蒔絵の文様以外の面〈 背景 〉に金銀粉などを蒔く技法 )の一種です。梨子地粉( 平目粉をさらに薄く伸ばして反り返った金粉 )を使います。仕上がりが梨子の皮ような見た目からこの名前がつきました。絵梨子地とは背景ではなく文様の部分に梨子地で描くことです。

蒔絵は漆で描いて蒔絵粉を蒔き研いで描きます。ではどのようにしてあの煌びやかな蒔絵は描かれているのでしょうか。こちらでは白蝶貝に平蒔絵で二羽のうさぎと月を描く工程をご紹介いたします。

どのような蒔絵を描くか考えます。この時にどの部分に何号の金粉を使うか、どの色漆を使うかも決めてしまいます。後から修正するのが難しいので職人によってはこの作業が一番時間がかかります。

二羽のうさぎとお月様の中で跳ねている様子を図案しました。金粉と漆・技法の種類がメモされています。

「 置目 」とは図案を素地に転写する作業です。

まず図案の裏面から絵の線になる部分を漆でなぞる「 置目描き 」を行い型紙を作ります。

次にその型紙を素地にあわせ刷毛を使って漆を転写する「 置目取り 」を行います。

一連の作業を置目と呼びます。

1.蒔絵筆を洗い筆先に弁柄漆をつけます。

2.( 置目描き )図案の裏面から線に沿って描いていきます。

3.( 置目取り )漆で描いた面を下にし転写する部分にあてます。ずれないように指で抑えて刷毛で押し当て写します。

4.( 置目 )の完成です。黒漆塗りのものに置目を行う場合は弁柄漆が見えにくくなるため転写した後に「消粉( 金箔を粉にしたもの )」を上から蒔いて置目の部分を金色にします。

漆を硬化させるために漆風呂に入れます。

漆は漆の中にある「 ラッカーゼ酵素 」が水分の中にある酸素に反応して主成分の「 ウルシオール 」が固まります。そのまま置いておくと固まるまで時間がかかってしまうので漆が固まりやすい状態( 温度(20度〜25度)、湿度(70%〜85%) )が保たれた漆風呂に入れます。季節によって漆が硬化するまでの時間は変わりますが最短でも1日程度かかります。また漆風呂は空気の流動を遮断し埃や塵の付着も防止します。

1.うるしアートはりやにある一番大きな漆風呂です。

2.板の上に作品を置いて漆風呂の中に入れます。漆風呂の棚の下には水桶が入っています。

※撮影で扉を開けていたので温湿時計の表示が下がっています。

置目を参考に金粉を蒔く部分に漆を塗ります。描く部分の縁を漆で描く「 地描 」をして、中の面を塗る「 地塗 」を行います。この漆は金粉を素地に固着させるための接着剤の役割になります。

1.黒漆を濾紙(こしがみ)の上に出し折りたたんで漆をこします。

2.( 地描 )黒漆を蒔絵筆につけて縁の部分を描きます。

3.( 地塗 )先ほど漆で囲んだ中の部分を塗っていきます。

4.( 下付け )の完成です。漆の量が少ないと塗面が薄く金粉があまりのらなくなるので様子を見て漆を足します。

漆を塗った部分に金粉を蒔いていきます。粉筒(竹や葦の筒の片端に織物の布を被せたもの)に金粉を入れ指で弾いて均等に金粉を蒔きます。そして毛棒( 刷毛 )を使い余分な金粉を払います。漆が滲まなくなるまで粉蒔を繰り返し漆風呂に1日以上入れて硬化させます。

1.粉筒に金粉を毛棒使って入れ親指と人差し指で持ち中指で粉筒を弾いて蒔いていきます。

白蝶貝の角度を変えながら金粉を均一に蒔くよう心がけます。

2.漆以外のところにのった余分な金粉を毛棒で落とします。

3.( 粉蒔 )の完成です。下付けの漆を固めるために漆風呂に入れます。

粉蒔きだけではまだ金粉が剥がれやすいため金粉を蒔いた部分に下付けの時と同じ色漆で塗っていきます。これによりしっかりと金粉が固着します。

1.粉蒔をした部分の上に蒔絵筆を使って色漆をのせていきます。

2.( 粉固め )の完成です。粉固めの漆を固めるために漆風呂に入れます。

粉固めの漆が硬化したらその部分を研いでいきます。研ぐことで蒔絵の高さを揃えます。研ぎをしていないまま隣に蒔絵を描くと漆がざらざらの面によっていきやすくなってしまうためです。研ぎには紙ヤスリや炭を使います。

1.紙ヤスリに水をつけて粉固めをした部分を研いでいきます。

研ぎ過ぎすぎて下の素地の部分が見えてしまうことを「 研ぎ破り 」と呼びます。研ぎ過ぎには注意しましょう。

2.( 研ぎ )の完成です。触るとザラザラとしていた蒔絵面が若干つるつるになります。

3.角度を変えて見ると黒漆の中に金粉が光って見えます。

もう一匹のうさぎを金色で仕上げていきます。わかりやすいように( 金蒔絵 )と表記しました。色漆の下付けと同じように置目を参考に金粉を蒔く部分に漆を塗ります。色漆と違うことは弁柄漆を使うことです。

1.( 地描 )弁柄漆を蒔絵筆につけて縁の部分を描きます。

2.( 地塗 )先ほど漆で囲んだ中の部分を塗っていきます。

3.( 下付け )の完成です。漆の量が少ないと塗面が薄く金粉があまりのらなくなるので様子を見て漆を足します。

2-5.粉蒔( 色漆 )と同じように金粉を蒔いていきます。

1.色漆の粉蒔と同じように粉筒を使い金粉を蒔いていきます。

金粉を蒔いてから蒔いた面を見て金粉が沈んで下の弁柄漆が見えてくるようならもう一度金粉を蒔きます。

2.( 粉蒔 )の完成です。下付けの漆を固めるために漆風呂に入れます。

金蒔絵の粉固めは「 生漆(きうるし) 」で行います。コットンに生漆をつけて粉蒔の部分に摺り込みます。その後余分な生漆を拭き取ります。

1.コットンに生漆をつけて粉蒔の部分に摺り込んでいきます。

2.生漆を摺り込んだ様子です。粉蒔以外の面に生漆がはみ出していても大丈夫です。

3.粉蒔部分に余分についた生漆や粉蒔以外の面についた生漆を拭き取ります。

4.( 粉固め )の完成です。生漆を固めるために漆風呂に入れます。

2-7.研ぎ( 色漆 )の時と同じように紙ヤスリを使って研いでいきます。

1.紙ヤスリに水をつけて粉固めをした部分を研いでいきます。

2.( 研ぎ・金蒔絵 )の完成です。少しだけ金色が強く光る部分が見えます。

次にうさぎの下の月の部分に梨子地粉( 金粉の一種 )を蒔いていきます。

1.( 地描 )弁柄漆を蒔絵筆につけて縁の部分を描きます。

2.( 地塗 )先ほど漆で囲んだ中の部分を塗っていきます。

薄い貝殻の層を整形した貝片を漆の上に置いていきます。これは螺鈿細工の中で「 置貝法 」と呼ばれる貼り付け方です。

1.竹串を使って弁柄漆の上に貝片を置いていきます。

4-5.粉蒔( 色漆 )と同じように梨子地粉を蒔いていきます。

1.下付けの弁柄漆の上に梨子地粉を蒔いていきます。

2.( 粉蒔 )の完成です。梨子地粉は金色の強い金粉なのでキラキラと光っています。下付けの漆を固めるために漆風呂に入れます。

絵梨子地の粉固めは「 朱合漆( しゅあいうるし ) 」で行います。

1.粉蒔をした部分の上に蒔絵筆を使って朱合漆をのせていきます。

2.( 粉固め )の完成です。朱合漆を固めるために漆風呂に入れます。

4-7.研ぎ( 色漆 )の時と同じように紙ヤスリを使って研いでいきます。主な蒔絵を描いたので今回は全面を研ぎます。

1.絵梨子地の朱合漆が乾いて色が濃くなっています。螺鈿細工の青貝も朱合漆と梨子地粉に隠れて色がくすんでいます。

2.紙やすりで蒔絵全体を研いでいきます。

3.( 研ぎ )の完成です。金色のうさぎは金の薄板のように輝き、黒のうさぎの中の金粉もさらに見えるようになりました。螺鈿細工の青貝も前に出て完成に近づいてきました。次は艶をあげる「 磨き 」の工程です。

一通り描けたら磨き作業を行います。粒子の粗めのコンパウンド( 磨き粉 )で研いだ後を消し徐々に細かいコンパウンドに変えて艶を上げていきます。( 高蒔絵などの立体的な作品では「胴摺り」を行います。胴摺りは油と呂色粉を手につけて手の平や指を使って作品を磨く作業です )

1.( 磨き )の完成です。金色・黒色のうさぎがより一層滑らかに艶が上がっています!

磨き仕上げの後に蒔絵の上に平蒔絵で線を足し絵や文様を効果的に見せる技法です。

1.毛打ちの線を弁柄漆で描いていきます。

2.線を描いた様子です。

3.毛打ちで使う金粉を真綿につけて蒔きます。真綿を使って余分な金粉を払います。

4.( 毛打ち )の完成です。弁柄漆を固めるために漆風呂に入れます。

生漆を使って毛打ちの粉固めを行います。

1.コットンに生漆をつけて粉蒔の部分に摺り込んでいきます。

2.粉蒔部分に余分についた生漆や粉蒔以外の面についた生漆を拭き取ります。

3.( 粉固め )の完成です。生漆を固めるために漆風呂に入れます。

毛打ちの粉固めの生漆もが硬化したので仕上げの磨きを行います。粒子の粗いコンパウンドから前回の磨きの時よりもさらに細かいコンパウンドで徐々に磨いて艶を上げていきます。毛打ちの部分の粉っぽさがなくなりこれで平蒔絵が完成しました!

( 平蒔絵 )の完成です!こちらの作品は約2週間の製作期間でした。季節によって漆の硬化までにかかる時間が変わるので製作期間は多少前後します。

平蒔絵が完成したので金具を貼り付けます。( 金具の貼り付けも硬化に1日かかります )そして誰が製作したのかがわかるように裏面に作者の落款( 名前 )を入れます。書く面が小さな時はイニシャルでサインをします。

弁柄漆で落款を書きました。漆を固めるために漆風呂に入れます。

絵梨地は仕上がった直後は粉固めに使った朱合漆の茶色がのって暗く見えるのですが時間をかけてゆっくりと茶色が抜けていきます。このことを私たちは「 漆が落ち着く 」と呼んでいます。

製作して1年以上経過した二兎蒔絵白蝶貝ブローチです。絵梨地の金色が強く出ています。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

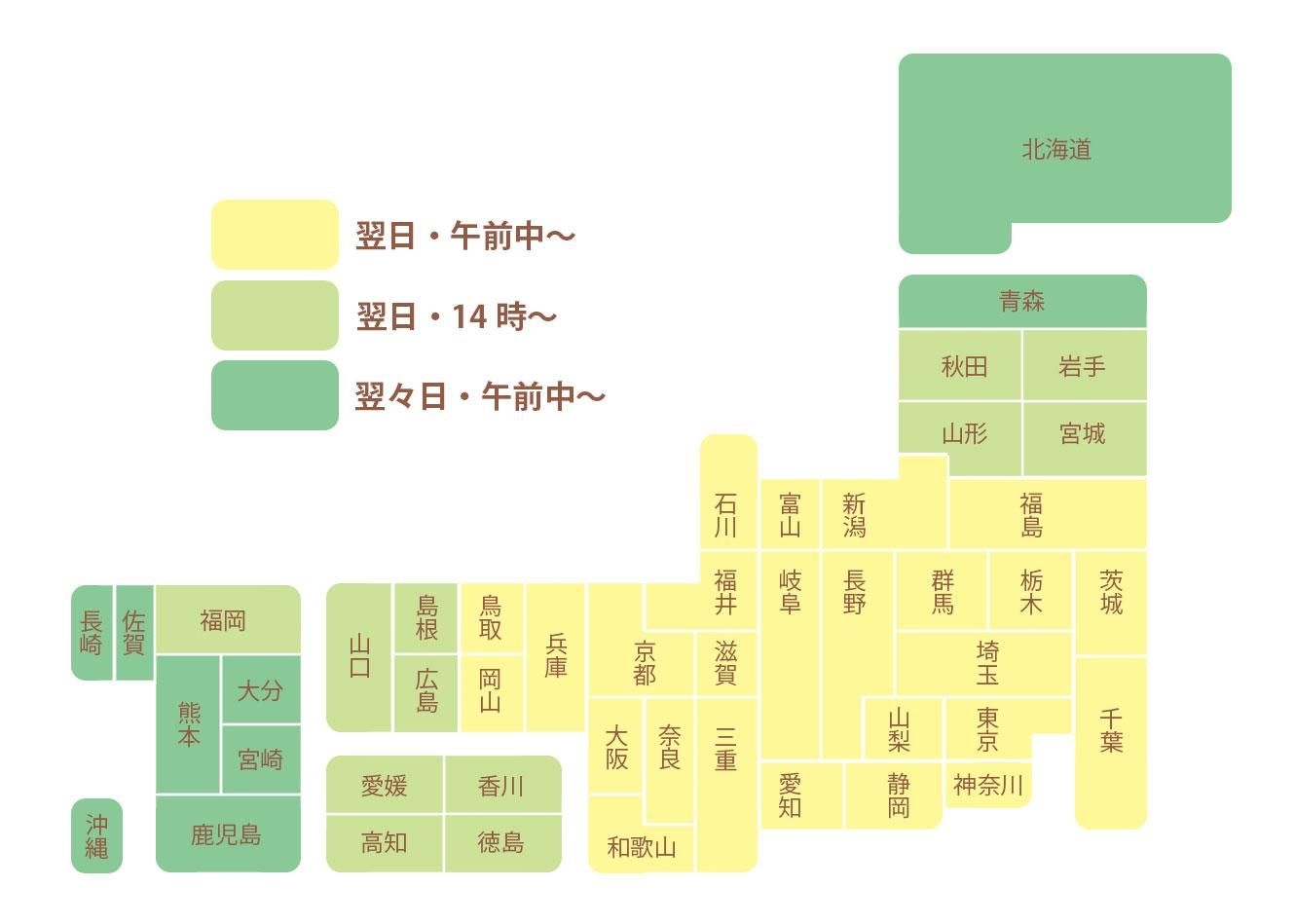

■11,000円以上のお買い上げで送料無料です!

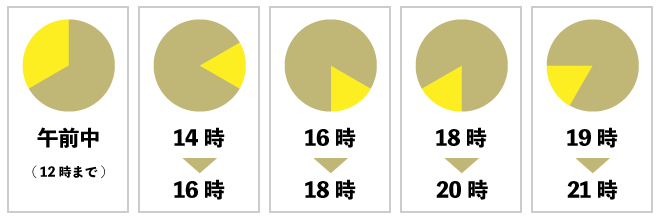

お届け希望日・時間指定は住所の下に選択欄がございます。

お急ぎの場合は希望日を選ばず、備考欄に「なるべく早く発送を希望」とご記入ください。

お買い上げ金額が11,000円未満の場合は下記の通り送料が発生します。

■11,000円以上のお買い上げで送料無料です!

お買い上げ金額が11,000円未満の場合は下記の通り送料が発生します。

全国一律 385円

・「金具」「ポストカード」「漆ふきん」のみのご注文の際に選択いただけます。

・日付、時間指定は出来ません。

・お客様の郵便箱への投函になりますのでご心配の場合は「 ヤマト運輸 宅急便 」をご選択ください。

VISA / DINERS / MASTER のカードがご使用できます。

■ 手数料はかかりません。

・お急ぎの場合は「 クレジットカード 」「 代金引換 」がおすすめです。

「銀行ATM」「銀行窓口」「インターネットバンキング」などからお買い上げ金額をお振込みいただきます。

■ 振込手数料はお客様ご負担となります。何卒ご了承下さいませ。

・ご入金確認後に商品を発送いたします。

・土日祝日のご入金は翌営業日の確認となります。

・振込手数料は銀行ごとに異なります。詳しくはご利用の支店までお問い合わせください。

・10日以上経過してもお振込みがない場合はご注文をキャンセルさせていただきます。

【 お振込先口座 】

銀行名 : 北陸銀行

支店名 : 山中支店

口座種類 : 普通口座

口座番号 : 6014420

口座名義 : カ)ウルシアートハリヤ

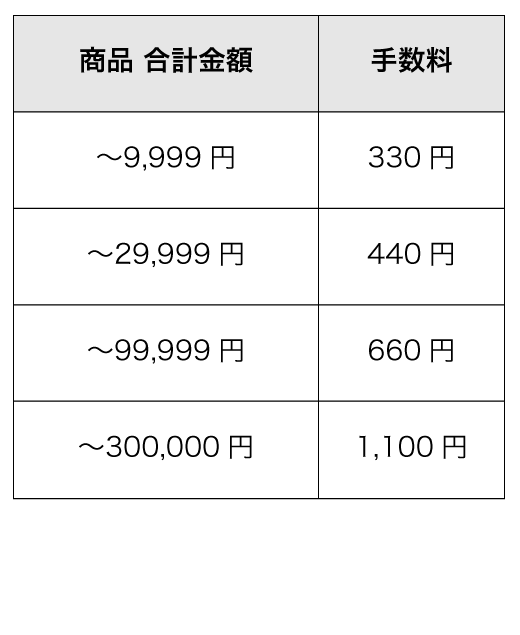

■ 代金引換の手数料がかかります。

・商品の合計金額が30万円を超える場合はご利用いただけません。

・お急ぎの場合は「 クレジットカード 」「 代金引換 」がおすすめです。